Comitato Scientifico Comitato di redazione I link Rapporti

Sviluppo sostenibile Storia e tendenze La Green economy Agenda 2030 Bibliografia

cambiamenti globali Clima Energia Trasporti Territorio

INDICATORI dati statistici e metodologie Oltre il PIL verso gli SDG

Gli eventi che hanno fatto la storia dello sviluppo sostenibile

1968 Aurelio Peccei e il Club di Roma - 1972 Stoccolma - 1992 Rio de Janeiro UNCED - 1997 Kyoto - 2000 L'Assemblea del Millennio

2002 Johannesburg WSSD - 2012 Rio de Janeiro UNCSD, Rio+20 - 2015 L'Agenda 2030

Gli orientamenti del dibattito internazionale sullo sviluppo sostenibile: i testi guida sullo sviluppo sostenibile

1972 The limits to growth - 1980 IUCN World Conservation Strategy - 1987 WCED: Il Rapporto Brundtland

1992 L'Agenda 21 di Rio - 1993 Il libro bianco di J. Delors

2000 The Millennium Declaration - 2002 La Strategia italiana - 2004 La seconda modernità

2005 Il Millennium Ecosystem Assessment - 2006 Il Rapporto Stern - 2006 Riflessività

2009 Il Rapporto Stiglitz - 2009 Planetary boundaries

2011 UNEP: La green economy - 2011 Il manifesto di Milano - 2012 Amartya Sen: Capacitazione e conoscenza

2012 Rio+20: The future we want - 2015 New York. L'Agenda 2030

Le basi ambientali, economiche e sociali e la governance dello sviluppo sostenibile nel mondo

di Toni Federico (> scarica la presentazione)

Prima della Brundtland, WCED, 1987

1968, Aurelio Peccei e il Club di Roma.

MIT, 1972, The Limits to Growth. A report to the Club of Rome, The exponential growth model.

STOCCOLMA, 1972, Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.

IUCN, UNEP, WWF, 1980, World Conservation Strategy. The aim of the is to help advance the achievement of sustainable development through the conservation of living resources.

1982?

Nel dicembre 1983, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Javier Pérez de Cuéllar, chiede al primo ministro norvegese, Gro Harlem Brundtland, di creare un'organizzazione indipendente delle Nazioni Unite per trattare problemi e soluzioni ambientali e perseguire lo sviluppo sostenibile. È la Commissione Brundtland, la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (WCED). La Commissione si chiude nel dicembre 1987 dopo aver rilasciato nel mese di ottobre Our Common Future, il Rapporto Brundtland, una risposta al conflitto tra l'ordine nascente che promuoveva la crescita economica globalizzata e l'accelerazione del degrado ecologico su scala globale.

Gro Harlem Brundtland, 1987, Our Common Future

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs … It implies economic growth together with the protection of environmental quality, each reinforcing the other. The essence of this form of development is a stable relationship between human activities and the natural world, which does not diminish the prospects for future generations to enjoy a quality of life at least as good as our own … participatory democracy, undominated by vested interests, is a prerequisite for achieving sustainable development … it does imply limits imposed by … technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities … The satisfaction of human needs and aspirations in the major objective of development … meeting essential needs requires not only a new era of economic growth for nations in which the majority are poor (not less than 3%/y), but an assurance that those poor get their fair share of the resources required to sustain that growth… Sustainable global development requires that those who are more affluent adopt life-styles within the planet's ecological means ... Yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present needs.

… Environment and development are not separate challenges; they are inexorably linked. Development cannot subsist upon a deteriorating environmental resource base; the environment cannot be protected when growth leaves out of account the costs of environmental destruction … No single blueprint of sustainability will be found, as economic and social systems and ecological conditions differ widely among countries. Each nation will have to work out its own concrete policy implications ...

Rio de Janeiro 1992, UNCED – Earth Summit

Il Summit della Terra fu convocato a Rio de Janeiro nel giugno 1992 con la Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU n°44/228 del 22 dicembre 1989 che recepisce le conclusioni del rapporto Brundtland. È stata la più grande Conferenza della storia per numero di partecipanti: 183 paesi rappresentati da oltre 10.000 delegati ufficiali, 108 tra Capi di Stato e di Governo, 2400 tra rappresentanti di NGO e di Organizzazioni Internazionali, nonché 17.000 persone che presero parte al forum parallelo organizzato dalle NGO. Il tema conduttore è stato il rapporto tra protezione ambientale e sviluppo economico e sociale e i risultati ottenuti si sono concretizzati in tre documenti di natura giuridicamente non vincolante: la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, l’Agenda 21 e la controversa Dichiarazione sulle foreste.

L’Agenda 21 guiderà la governance dello sviluppo sostenibile fino al 2015, quando sarà sostituita dall’Agenda 2030. È un documento di 350 pagine con 40 capitoli raggruppati in 4 sezioni:

1. Dimensioni sociali ed economiche: combattere la povertà specialmente nei PVS, cambiando i modelli di consumo, promuovendo la salute, una demografia e dei processi decisionali sostenibili.2. Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo: comprende la protezione atmosferica, la lotta alla deforestazione, la protezione degli ambienti fragili, la conservazione della biodiversità, il controllo dell'inquinamento, la gestione delle biotecnologie e dei rifiuti radioattivi.3. Rafforzamento del ruolo dei major groups della società civile: bambini e giovani, donne, NGO, autorità locali, imprese, industria e lavoratori, le popolazioni indigene e le loro comunità, degli agricoltori.4. Mezzi di attuazione: scienza, trasferimento tecnologico, istruzione, istituzioni internazionali e meccanismi finanziari.

Rio de Janeiro. I 27 principi dello sviluppo sostenibile

Compongono la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e vanno sempre ricordati. Sono stati confermati da tutte le istanze successive a Rio de Janeiro. Tra essi:

1. Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.

7. CBDR. States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.

15. Precautionary. In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

20. Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development.

25. Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.

La governance dello sviluppo sostenibile fu affidata a Rio alla CSD, la Commissione per lo Sviluppo sostenibile, un organismo di livello modesto entro l'ECOSOC, che sarà sciolta nel 2013 alla XX sessione, e ai Summit a scadenza decennale.

Rio de Janeiro, le Agende 21 locali

Nel capitolo 28 dell’Agenda 21 si legge: "Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie".

Nel 1994, alla Conferenza di Aalborg nasce la Campagna europea delle città sostenibili. Firmando la Carta di Aalborg, le amministrazioni locali si impegnano a promuovere processi di Agenda 21 locale sul proprio territorio. La compatibilità con le procedure ordinarie, democratiche o no, è rimasta da chiarire.

La spinta a questo tipo di soft law ha un leader nell’International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI, che era stato fondato un paio d'anni prima di Rio. Più di 6.000 organizzazioni governative statali, provinciali e municipali di tutto il mondo sono membri ICLEI hanno portato avanti negli anni questa radicale agenda ambientale con regole severe e vincolanti. In Italia ha avuto uno straordinario successo il Coordinamento delle Agende 21 locali. I principali elementi che costituiscono il processo di costruzione della Agenda 21 locale sono:

1. Attivazione di un Forum con tutti gli stakeholder rilevanti a livello locale.

2. Audit territoriale e redazione di un Rapporto sullo stato dell'ambiente.

3. Il Piano di azione ambientale dotato di obiettivi e target.

4. Il Monitoraggio, la valutazione e l’aggiornamento del Piano di azione.

Rio de Janeiro 1992, le Convenzioni quadro

Sulla falsariga della Convenzione di Vienna (1985 – 88) e del relativo e fortunato Protocollo di Montreal (1987 - 89) per la protezione della fascia antartica dell’ozono, sono state aperte per la firma a Rio tre Convenzioni quadro vincolanti, parte integrante e fondativa dello sviluppo sostenibile: la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UN FCCC) il cui fine ultimo è di stabilizzare … le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Questa Convenzione, ratificata nel 1994, attraverso il Protocollo di Kyoto (1997) e l’Accordo di Parigi (2015) segna la storia stessa dello sviluppo sostenibile e del negoziato multilaterale sull’ambiente. Per ora siamo ben lontani dalle finalità dell’UNFCCC il cui obiettivo è stato ridefinito e quantificato nell’anomalia termica al 2100 che deve restare ben al di sotto dei 2 °C.

L’altra è la Convenzione sulla diversità biologica (UN CBD), ratificata nel 1993, il cui fine è conservare la biodiversità, la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi. Inoltre assicurare l’utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l’altro, un accesso adeguato, e, infine, il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

La terza è la Convenzione per la lotta alla desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (UN CCD), ratificata nel 1996, definita come la degradazione delle terre in aree aride, semi aride, e subumide principalmente causata dalle attività umane e dal cambiamento climatico.

Dieci anni dopo Rio, nel 2002, l’ONU convoca un nuovo vertice mondiale a Johannesburg, il Summit Mondiale sullo sviluppo sostenibile il cui scopo principale è quello di verificare se e come quanto deciso a Rio si stesse portando a compimento, con specifico riferimento all’attuazione dell’Agenda 21, all’analisi delle nuove sfide del secolo, in particolare della globalizzazione, e alle misure e agli strumenti concreti da mettere in moto in tempi precisi. Analizzando la situazione mondiale prima dell’inizio del vertice ci si rende conto che il degrado ecologico è peggiorato e la lotta alla povertà si sta rivelando poco efficace. La liberalizzazione commerciale e la globalizzazione degli anni ’90 hanno influito negativamente sullo stato dell’ambiente. Sono aumentati il divario e le divergenze tra i Paesi del Nord, orientati a stili di vita e di produzione fortemente consumistici, e i PVS, poco disponibili al rispetto delle norme e delle politiche ambientali, causa di rallentamento della crescita economica e di aumento dei costi delle risorse.

Il Summit adotta una Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile in 34 punti e 6 parti ma con scarso impatto giuridico e un Piano d’attuazione, articolato in 10 capitoli, contenenti raccomandazioni in merito ai temi della conservazione delle risorse naturali, dell’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici per i PVS, della povertà e del ricorso ad energie rinnovabili. Il Piano che avrebbe dovuto fissare obiettivi concreti e scadenze temporali precise, non fa altro che puntare su ipotetici comportamenti volontari e sulla promozione di intese bilaterali piuttosto che su impegni globali concreti soprattutto a causa degli ostacoli frapposti dagli Stati Uniti del neo presidente Bush, sordo agli appelli di Nelson Mandela. L’Italia, essa pure con Berlusconi da poco tornato al governo, si presenta al WSSD con una nuova Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, promossa quattro anni prima dal ministro Edo Ronchi.

New York 2000, L’Assemblea del Millennio

Le Nazioni Unite alla fine del XX secolo individuano sei sfide: Sei miliardi di esseri umani. Rapida globalizzazione. Conflitti intrattabili. Genocidio e pulizia etnica. Lotta contro la povertà e l'AIDS. Controllare i cambiamenti climatici. Ad esse viene dedicata la 55° Assemblea generale del Millennio a partire dal 5 settembre 2000. Secondo il Segretario generale Kofi Annan, è essenziale che il Vertice del Millennio offra un'opportunità per un rinnovato impegno morale ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla cooperazione internazionale. Per preparare l'Assemblea del Millennio, sono state organizzate cinque audizioni regionali a Beirut per l'Asia occidentale; Addis Abeba, per l'Africa; Ginevra, per l'Europa; Santiago, per l'America Latina e i Caraibi e Tokyo, per l'Asia e il Pacifico.

Siamo nella grande tradizione dell’ONU ma lontani dalle tematiche dello sviluppo sostenibile che non è nelle priorità. Si legge nella Risoluzione finale, votata da tutti i 192 paesi, soltanto che: We reaffirm our support for the principles of sustainable development, including those set out in Agenda 21, agreed upon at the Rio 1992 UNCED. Il problema centrale è la povertà inasprita dalla globalizzazione. Tutti i Paesi avanzati vengono richiamati al rispetto dell’ODA al 7 permille del PIL, obiettivo stabilito 30 anni prima nel 1970, e violato apertamente dagli Stati Uniti (nessun impegno, ribadito a Monterey nel 2002, prima del WSSD; 0,18% nel 2017), Australia (0,5%; 0,23 nel 2017), Italia (0,29% nel 2017) in contrasto con EU (0,51% nel 2016) che aveva assicurato il suo impegno per il 7 permille al 2015. La media è allo 0,35% nel 2017. L’Assemblea (punti 19 e sgg.) impegna tutti i Paesi a una new global partnership to reduce extreme poverty, and set out a series of eight time-bound targets - with a deadline of 2015 - the Millennium Development Goals (MDGs). Il 7°, il solo ambientale, è: Ensure the environmental sustainability.

New York 2000, i Millennium Development Goals

Il metodo stabilito dall’Assemblea del Millennio taglia fuori tutte le esitazioni e le incertezze che avevano caratterizzato la vicenda decennale dello sviluppo sostenibile, l’Agenda 21 e il vari Piani di attuazione. Fissa con forza 8 oviettivi prioritari, MDG, ne quantifica i target, e dà loro una scadenza al 2015.

1. Eradicate extreme poverty and hunger, al 30% la povertà estrema (1,25 $/g), al 55% la fame. T2015 50%

2. Achieve universal primary education, Istruzione primaria al 91%. T2015 100%

3. Promote gender equality and empower women, 50% donne nella scuola fino alla terziaria. T2015 50%

4. Reduce child mortality, 48%, da 90 a 43% di bimbi sotto i 5 anni morti per mille vivi. T2015 33%

5. Improve maternal health, 55%, 210 madri muoiono ogni 100.000 bambini vivi. T2015 25%

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, 60%, pari a 2,1 milioni di nuovi casi di HIV/yr. T2015 zero

7. Ensure environmental sustainability, Quadro dell’ambiente in pericoloso peggioramento. T2015 dWnat = 0

8. Develop a global partnership for development, ODA in media mondiale allo 0,35% nel 2017. T2015 0,7%

Nel 2015 è stato fatto l’assessment programmato degli MDG, pubblicato dall’UNDP nel Millennium Development Goals Report 2015. È manifesto che gli obiettivi del Millennio abbiano intenzionalmente riguardato I paesi svantaggiati. Il giudizio sugli MDG è mixed. Dice Ban ki-moon: 2015 is a milestone year. We will complete the MDG forging a bold vision for sustainable development, including a set of sustainable development goals. And we are aiming for a new, universal climate agreement. Alla scadenza del 2015 le Nazioni Unite decidono di trasferire il metodo MDG allo sviluppo sostenibile su scala mondiale e varano l’Agenda 2030. A Parigi si fissa il nuovo target dell’anomalia termica per limitare il cambiamento climatico.

Rio de Janeiro (+20) 2012, la UNCSD

Gli anni che seguono il WSSD non sono senza storia. Il 2008 apre la più grave crisi economica dopo quella degli anni ‘30. Il sistema delle Nazioni Unite prova ad ispirarsi a Keynes suggerendo un Green New Deal (Thomas Friedman, 2007; New Economic Foundation, 2008; Barbier, 2009; UNEP per il G20, 2009; Verdi Europei, 2010; Ronchi, Federico, 2013) basato sul rilancio degli investimenti di stimolo e sulla Green economy (UNEP, 2008). Ma sono soprattutto anni segnati dalle traversie del negoziato sul clima, prima frenato, poi rilanciato dagli Stati uniti a Bali (COP 13, 2007), infine sabotato dalla Cina a Copenhagen (COP 15, 2009) fino al limite del fallimento definitivo per essere poi salvato dall’opera instancabile del Presidente Obama e della Francia (Parigi, 2015).

Il Summit UNCSD del 2012, noto come Rio+20, si colloca nel pieno di questi accadimenti, mentre lo sviluppo sostenibile sembrava stesse perdendo la sua spinta storica per l’ambiente e lo sviluppo. L’attenzione è sullo stato dell’economia mondiale e sul deficit di governance dello sviluppo sostenibile. Il negoziato preparatorio, di tipo bottom up, ha avuto inizio nell’autunno del 2011 con la raccolta delle proposte dei governi e della società civile, conclusa con oltre 6000 contributi consegnati al Bureau. Il 10 gennaio il Bureau mette sul tavolo una sintesi di 17 pagine che in entrata alla CSD risulterà gonfiato in un documento fortemente incompleto di oltre 50 pagine. Le conclusioni sono nel testo della decisione finale The Future we want (anche in italiano) e documentano la caduta della Roadmap europea per la Green economy e che l’UNEP non otterrà lo status di Agenzia per lo sviluppo sostenibile, per effetto dei veti combinati di Cina e Stati Uniti. Viene varato il Forum ad alto livello HLPF in area ECOSOC che sarà ministeriale e che porterà finalmente a New York i ministri economici. L’UNEP sarà il riferimento rafforzato per la protezione dell’ambiente e per il coordinamento degli accordi multilaterali sull’ambiente, ed avrà rappresentanza universale.

Rio de Janeiro (+20) 2012, la decisione finale

Al di là delle attese polemiche, ad unire i giudizi delle delegazioni e le convinzioni della società civile c’è stata a Rio la presa di coscienza che i governi da soli non sono in grado di perseguire lo sviluppo sostenibile. Nel testo finale, il The Future we want, viene infatti riconosciuto un ruolo negoziale rafforzato ad un ampio movimento globale per la sostenibilità, compresa la società civile di cui, nel sistema ONU, fanno parte le imprese.

Il testo finale comprende un accordo per avviare un processo intergovernativo nell'ambito dell’Assemblea Generale ONU per proporre opzioni su strategie efficaci di finanziamento dello sviluppo sostenibile, e per richiedere alle agenzie ONU di identificare un meccanismo di agevolazione che promuove lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione di tecnologie pulite nel rispetto dell'ambiente. Alla fine il testo di decisione proclama un’ovvietà: i paesi che vogliono affrontare la strada della green economy come uno sforzo comune (common undertaking) sono liberi di farlo. Conclusione debole, ma a Rio resta chiaro che la green economy come noi la intendiamo è ormai una via obbligata e condivisa. Senza impegni per gli aiuti allo sviluppo per il riconoscimento anche in economia del Principio di Rio CBDR, senza una politica chiara e leale in materia di trasferimento di tecnologie e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, Cina e PVS non daranno strada ad alcun progetto globale di green economy e la praticheranno in proprio.

L’accordo sul processo per sviluppare entro il 2015 gli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile internationally agreed, gli SDG, basato su un testo di compromesso brasiliano (Sezione B, pag.46, punti 245 - 251), è probabilmente la principale tra le decisioni politiche della Conferenza, data la sua centralità nel contribuire a definire il programma che nel 2015 dovrà dare continuità in forma condivisa agli obiettivi del Millennio, gli MDG.

New York, 2015, 70° UN GASS, l’Agenda 2030

Già nel settembre 2013 ECOSOC, il Consiglio Economico e sociale dell’ONU, prende in mano il processo di attuazione delineato a Rio+20 sostituendo la vecchia CSD con un nuovo Forum di governo ad alto livello, lo HLPF, composto da rappresentanti nominati dall’Assemblea Generale. Il Forum HLPF terrà riunioni annuali ed ogni quattro anni sarà convocato nella Assemblea Generale, a cui fornirà orientamenti politici che dovranno individuare i progressi e le sfide emergenti e mobilitare ulteriori azioni volte ad accelerare le fasi di implementazione dello sviluppo sostenibile. Il mandato del HLPF, che si sta riunendo nel luglio 2018, è:

• fornire una leadership politica e le raccomandazioni per lo sviluppo sostenibile;

• il follow-up e l’esame dei progressi compiuti nell'attuazione degli impegni per lo sviluppo sostenibile;

• il miglioramento dell'integrazione delle dimensioni economica, sociale e ambientale dello SD;

• lo sviluppo di un programma dinamico e orientato all'azione;

• considerare nuove sfide emergenti per lo sviluppo sostenibile, tra cui la stessa democrazia.

I negoziati per dare corso agli impegni di Rio+20, serrati e difficili, impegnano i Paesi sottoscrittori in tutto il periodo 2013 – 2015 entro un Open Working Group, costituito ad-hoc con solo 30 seggi per 70 Stati, che tiene una serie di otto sessioni negoziali di una settimana solo per preparare il Summit delle Nazioni Unite nel 2015. Nel settembre 2015 la 70° sessione dell’Assemblea generale può infine ospitare il Summit, oltre ad una riunione parallela informale di dialogo sul clima, e votare il 27 settembre per acclamazione in plenaria il documento finale. Il testo in entrata, frutto di un negoziato interminabile, non viene toccato. Tale documento, Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, contiene gli ormai ben noti 17 SDG che, accompagnati da 169 target che ne quantificano in parte gli obiettivi, sostituiscono ed integrano gli otto MDG del Millennio. Gli SDG vanno a scadenza dopo altri 15 anni, nel 2030.

L’Agenda 2030: trasformare il nostro mondo

L’Agenda 2030, che ribadisce tutti i principi della Dichiarazione di Rio, è ambiziosa al di là delle sue potenzialità effettive. Si propone di sconfiggere la fame, garantire una vita sana e un’istruzione per tutti, raggiungere la parità di genere, garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua, assicurare la disponibilità di servizi energetici, promuovere una crescita economica inclusiva sostenuta e sostenibile, assicurare un lavoro dignitoso per tutti, assicurare infrastrutture solide e un’industrializzazione inclusiva e sostenibile, ridurre le diseguaglianze, creare città sostenibili, garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze, conservare e utilizzare in modo sostenibile i mari e le risorse marine, proteggere gli ecosistemi terrestri e arrestare la perdita di biodiversità, rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Tra i mezzi di implementazione (MOI) l'Agenda assegna alla finanza pubblica internazionale un ruolo importante nel completare gli sforzi dei paesi per mobilitare risorse pubbliche a livello nazionale, in particolare nei paesi più poveri e più vulnerabili con risorse interne limitate. Il ruolo importante della finanza pubblica internazionale, in particolare degli ODA, che conservano il target del 7 permille del PIL, è quello di catalizzare ulteriore mobilitazione delle risorse da altre fonti, pubbliche e private. Tutti i paesi hanno rinnovato l'impegno a sviluppare misure di progresso più ampie ed inclusive in sostituzione del PIL.

Il primo passo ufficiale dell'Europa sull'obiettivo 2015 per un'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile dal 2015 in avanti viene compiuto nel marzo 2013 con la Comunicazione della Commissione A decent life for all. Ending poverty and giving the world a sustainable future. L’Europa rilancia la Green economy inclusiva come la propria via maestra per lo sviluppo sostenibile, confermando l’ispirazione che l’aveva guidata a Rio+20.

Gli SDG, i Sustainable development goals

La critica maggiore all’Agenda 21 del 1992 è stata a lungo la mancanza di obiettivi concreti e quantificati per lo sviluppo sostenibile. Il Summit di Rio+20 vuole superare questo limite con l’Agenda 2030 e con un nuovo tipo di governance, ma resta nello spazio della moral suasion e, senza esercitare particolari pressioni né imporre scadenze, deve contare sull’assunzione di responsabilità da parte dei singoli Stati. Il quadro degli SDG è ecumenico, pletorico, inevitabilmente piatto, privo di priorità operative e talvolta contraddittorio per effetto delle complesse interazioni tra fini diversi, come la forte crescita dei PVS (e la Cina?) e le emissioni (cfr. Ronchi, pp. 42 - 49). Sulla questione climatica, il SDG 13 dell’Agenda 2030 cede il passo al (in quel momento futuro) Accordo di Parigi che, in virtù dell’urgenza dei suoi fini, porrà una priorità di fatto sull’intera questione dello sviluppo sostenibile. Un possibile ordinamento degli obiettivi nella chiave delle ineludibili priorità ambientali è stato proposto dal Resilience Centre di Rockstrom.

Mancano meccanismi, anche modesti, per assicurare la compliance. Il programma di assessment, pur votato all’unanimità, confligge inevitabilmente con la reticenza, l’arretratezza o addirittura l’inesistenza delle autorità statistiche di molti paesi. È stata istituita nel 2015 una sezione speciale della Commissione statistica dell’ONU, lo Inter-agency Expert Group IAEG-SDG, con il compito di collaborare o sussidiare le autorità regionali e locali. Il compito è gravoso perché la lista degli indicatori, approvata nel marzo 2017 dalla Commissione centrale statistica, comprende ben 232 elementi, a cui bisogna aggiungere gli indicatori di ispirazione locale che i Paesi hanno il diritto di proporre. L’Istat si è impegnata per l’Italia a popolare almeno una parte degli indicatori e a sottoporli ad aggiornamento annuale. Sulla falsariga degli indicatori BES per il benessere equo e sostenibile dell’Istat è stato sviluppato un metodo matematico per la combinazione dei 232 indicatori della lista in 17 indicatori compositi, uno per ogni SDG.

Nel 2017, sostituendo l’omonimo documento del 2002 di chi vi parla, l’Italia adotta l’Agenda 2030 con la sua Strategia per lo sviluppo sostenibile.

Stoccolma 1972

Brundtland 1987 "Our Common Future"

La 70° Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda 2030 e gli SDG

Il VI Piano di Azione Ambientale

2017: La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

2002: La Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile

Libri e articoli sullo Sviluppo sostenibile

2018

2018

2007

2003

2002

2000

Lo Sviluppo sostenibile sul WEB

ECOSISTEMI srl

The WWW Virtual Library

OECD SD Links

Best environmental directories

Sustainability Webring

International Institute for Sustainable Development

Sustainable development online

People in action

Google SD

Friends of the Earth UK

Envirolink

Senato della Repubblica

Bibliografia

Ontario Producers Sustainable Energy

Toscana sostenibile

Università Federico II Napoli

I post dello sviluppo sostenibile

Invito alla discussione: i commenti spediti a federico@susdef.it saranno pubblicati

L’ECONOMIA HA ASSUNTO I PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ?

Il cammino dello sviluppo sostenibile non ha ancora un passo sufficiente per contrastare il degrado ambientale. il ruolo delle economie mondiali e' determinante. la transizione deve partire dal riconoscere i limiti del pianeta e contemplare gli orizzonti della green economy e dell’economia circolare

di Toni Federico per Ecoscienza, Dicembre 2017, n° 5

C'è un'unica risposta al quesito nel titolo e si chiama “transizione”. Si può fare un’analisi più o meno spregiudicata sull’economia attuale, la globalizzazione, il neoliberismo e il resto, vexate quaestiones in ogni angolo del mondo. Quello che è certo è che veniamo dall’ennesima crisi, la più grave del secolo e che questa economia non ha dimostrato capacità adeguate per assicurare un futuro alle generazioni che verranno, per usare le parole di Gro Harlem Brundtland. Del resto parlare di economia è troppo semplice e ovest-centrico, perché di economie ce ne sono tante e nessuna è immune da queste stesse critiche. Si è rivelata fallace la previsione che l’economia del mondo sviluppato, caduto il muro di Berlino, avrebbe innalzato il livello del del mare sollevando tutte le barche, grandi e piccole. Era l’idea dell’Earth Summit di Rio de Janeiro del 1992 (> vedi la pagina), del quale il Rapporto Brundtland ha costituito le basi teoriche. Le diseguaglianze sono aumentate dappertutto, tra paesi e anche entro i paesi più ricchi. Gli altri indici legati alla qualità dell’ambiente, biodiversità, concentrazioni di gas serra in atmosfera ecc. puntano da allora verso il basso.

A Rio+20 sono caduti nel vuoto gli ultimi tentativi di stabilire una governance dell’economia sostenibile dall’alto, con un modello green unico per tutti, per l’opposizione della Cina e degli altri paesi poveri e in via di sviluppo. Un processo parallelo avveniva, negli stessi tempi, nei negoziati sulla lotta ai cambiamenti climatici: falliva la Cop15 di Copenhagen nel tentativo di sostituire il Protocollo di Kyoto con un nuovo trattato per l’abbassamento delle emissioni serra, avente valore legale per tutti.

I nuovi negoziati post Rio+20 e post Copenhagen si sono posti su un sentiero diverso, basato sui fini e non sui mezzi, quindi rispettoso delle diversità tra le economie e i livelli di sviluppo, fissando target eguali per tutti e lasciando ai singoli paesi il compito di fare del loro meglio ma con la massima trasparenza e ogni possibile uniformità nel rendere noti i risultati. I due processi hanno avuto un esito comune nel 2015. A settembre l’Assemblea Generale delle Nazioni unite vara l’Agenda 2030, un blueprint in 17 parti che fissa i Sustainable Development Goals (Sdg) al 2030 mediante 169 target sorvegliati da una popolazione di ben 240 indicatori (> vai alla pagina). Nello slot del goal 13 dell’Agenda si inserisce a dicembre 2015 lo spettacolare risultato dell’Accordo globale sul clima di Parigi (> vai al resoconto), che fissa un unico obiettivo a fine secolo: “il contenimento dell’incremento della temperatura media globale molto al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali”. > leggi tutto

Democrazia e sviluppo sostenibile di Carlo Donolo

Prendiamo di petto una questione spinosa e ricca di equivoci pericolosi. Quale il ruolo dei regimi democratici nella transizione green e specificamente nel contrasto alle crisi ambientale e climatica? La democrazia ce la può fare a governare questi passaggi, le relative emergenze, a preservare le future generazioni, a rendersi sostenibile? Sappiamo che in questa fase di metamorfosi del capitalismo tra globalizzazione, finanziarizzazione e mercificazione totalizzante la democrazia è entrata in una delle sue crisi storiche più problematiche. Nel senso che ha dovuto cedere di fronte alla potenza fattuale del capitale e dei suoi imperativi. Molte acquisizioni del II dopoguerra stanno evaporando, tra diritti del lavoro, crescenti diseguaglianze, e atrofia della funzione pubblica. Anche lo stato di diritto sta subendo seri colpi, per lo spostamento della sovranità oltre i confini nazionali e sopratutto per il prevalere di regolazioni mercatorie rispetto a quelle fondate sulle costituzioni repubblicane. Dobbiamo preoccuparci per questi sviluppi, al momento dominanti e difficilmente contrastabili? Come potrà una democrazia impoverita e ampiamente manipolata reggere al confronto con grandi questioni nazionali e continentali e globali che tutte insieme presentano i loro conti? Il tutto in un contesto in cui ci sono populismi rampanti, radicale affievolimento di ogni istanza riformista di radice socialdemocratica, estremo impoverimenti del lessico politico e delle ragioni ammesse nella sfera pubblica, e in cui - come da tempo è stato notato - la politica appare decisamente subalterna alle ragioni dell'economia. Per paesi come l'Italia è chiaro che l'unificazione europea rispondeva anche al bisogno di costruzione e manutenzione di un modello sociale in cui la coesione e i processi capacitanti avessero un certo peso. Da tempo però, e almeno dal “governo” Barroso, anche l'UE si è adeguata ai parametri imposti dall'economicismo finanziario più spietato, come si è visto in modo esemplare nel trattamento inflitto alla Grecia.

Molti segnali inducono a pensare che la crisi della democrazia non consista tanto nel suo impoverimento come regime parlamentare e rappresentativo (data la supremazia quasi incontestata di componenti oligocratiche, plutocratiche e tecnocratiche), quanto nella sua fragilità o vulnerabilità di fronte alle sfide dell'epoca. In parte del resto la stessa forza acquisita da fattori non democratici (il mercato, il denaro, la tecnica ed altro ancora) registra già una forma implicita di supplenza alla democrazia: la dove essa non è in grado di governare processi (veloci, complessi, pluriscalari), subentrano “naturalmente” altre forze, più adatte a dirigerli. Siamo già abbastanza avanti in questo de-potenziamento democratico e del resto analisti ed osservatori convergono su queste preoccupazioni e su queste critiche. Tutto questo appare in contraddizione con quanto predicato formalmente dalle grandi istituzioni globali tra FMI e BM, e a altre agenzie NU, che nei loro documenti danno per acquisito che si può avere sviluppo solo se equo e sostenibile, e solo sul fondamento di solide istituzioni democratiche e dentro le regole dello stato di diritto. I fatti mostrano che la realtà è ben più variegata, anche solo pensando al caso cinese, che poi è quello dirimente. E inoltre anche il riferimento crescente (OCSE per esempio) a sostenibilità, equità e coesione, e infine a libertà come capacitazioni (A. Sen) sembra quasi un richiamo ai processi reali perché non dimentichino il proprio fondamento liberale.

Dobbiamo dare per verosimile il fatto che il capitalismo sia anche in grado di assorbire queste istanze, sotto molti aspetti più esigenti di quelle precedenti, evolvendo in varie dimensioni e riciclando anche le esigenze apparentemente più critiche, come quelle della sostenibilità. Viceversa non sappiamo come si comporterà la democrazia. Non dobbiamo farci oscurare la vista dalle tendenze attuali in cui la subalternità della democrazia e la sua funzionalità nelle forme attuali perfino alle forme più violente ed esasperate accumulazione globale sono così evidenti.

Ci interroghiamo sulla sostenibilità democratica. Cioè se la democrazia sia capace di governare la transizione ecologica (un lungo passaggio storico caratterizzato dal diventare più sostenibile di ogni processo, ed insieme da una strategia di adattamento e contenimento dei rischi da mutamento climatico), e se lo stesso regime democratico debba intendersi come un sistema sostenibile (nel tempo ed ora anche nello spazio): s'intende con tutta la varianza macroregionale possibile, pensando alle grandi culture “universali” indiane o cinesi o islamiche. Si tratta di due questioni distinte ma correlate: solo se la democrazia è regime sostenibile può affrontare le questioni critiche della sostenibilità. Naturalmente non blocchiamoci su esigenze apodittiche, inutili e perverse in queste materie. Enunciamo qui solo gli statement basilari, rinviando ad altro intervento i necessari approfondimenti e qualificazioni.

La democrazia è un regime politico che esige la progressiva democratizzazione di tutti gli ambiti di vita nella società. Ciò viene ottenuto con progressive capacitazioni delle sue componenti e dei suoi membri visti come cittadini attivi. Tutto ciò è già indicato anche nei primi articoli della nostra Costituzione. La democrazia è un regime di apprendimento di preferenze progressivamente “migliori”in un qualche senso ragionevole del termine. E perciò la democrazia è un regime che tende all'autoriforma, alla costante miglioria delle proprie istituzioni (come delle culture politiche, della cultura civica, dei diritti fondamentali). Sotto questo profilo la democrazia è l'unico regime in grado di affrontare questioni complesse come la crisi ambientale. Regimi autoritari o autocratici, per converso, che possono localmente esser funzionali anche al capitalismo, non sono in grado di fare fronte a sfide che richiedono mobilitazione di risorse cognitive e civiche notevoli. Ma nelle condizioni attuali la democrazia si sta allontanando dal suo profilo ideale (che qui vuol dire: normativo e costituzionale) e quindi quelle sue inerenti capacità in realtà risultano molto più modeste. E per contro in Cina un regime decisamente autoritario, anche se di fatto non più totalitario, è in grado di ante vedere molti sviluppi e di pianificarne con efficacia i percorsi, anche verso una maggiore sostenibilità (Stern, Piketty). Si vede che il giudizio deve essere molto più articolato. Ma intanto ne deriva che per poter affrontare seriamente la transizione abbiamo bisogno di una democrazia un po' più seria e più “sostenibile” di quella corrente. Potremo anche dire, se non appare troppo estremo, che la democrazia va rivitalizzata anche e soprattutto per questo scopo, se i rischi di questa epoca vanno presi sul serio.

La ricchezza delle nazioni: quali progressi verso lo sviluppo sostenibile?

è trascorso poco meno di un quarto di secolo dal Summit della terra di Rio de Janeiro e il concetto di sviluppo sostenibile continua ad essere l'idea guida per orientare il progresso. Da allora ad oggi il quadro economico sociale mondiale è completamente cambiato con la globalizzazione dei mercati e l'aggravamento dei divari tra Nord e Sud, la transizione "a nord" di alcune economie, prima di tutto la Cina, e delle diseguaglianze interne ai vari paesi. Sono corsi fiumi di inchiostro su questi fenomeni ed anche scenari, idee e prospettive sono cambiate. In questa stessa pagina ci sono alcune riflesssioni sul cambiamento globale (> vedi) e sulla green economy (> vai alla sezione dedicata).

Ma l'evoluzione di maggior portata concettuale è quella relativa al concetto stesso di ricchezza. Negli anni '90 si adottò l'approccio del prodotto interno lordo che non è altro che il flusso di denaro che ogni nazione registra sotto forma di scambi commerciali su base annua. Il concetto di PIL, già criticato dai suoi stessi proponenti (> vai alla sezione dedicata "Oltre il PIL"), non può in effetti dare conto dello stato dell'effettiva ricchezza di un Paese o d una comunità, ricchezza che si basa sui patrimoni (stock) che sono molto più ampi di quelli monetari. L'approccio alla ricchezza delle nazioni attraverso gli stock si deve alla World Bank ed in particolare al rapporto del 2006 "Where is the Wealth of Nations? . Measuring Capital for the 21st Century". La sistemazione concettuale dell'approccio al benessere mediante gli stock la dobbiamo al Gruppo di lavoro capitanato da Joseph Stiglitz, cui è dedicata un'ampia sezione di questo sito (> vai al Rapporto Stiglitz).

Nel nuovo quadro nel quale si ridefiniscono gli obiettivi dello Sviluppo sostenibile si iscrivono le iniziative dell'UNEP, la green economy, e lo stesso Summit dello Sviluppo sostenibile del 2012, ormai noto come Rio+20 (> vai alla sezione Rio+20).

L'approccio al nuovo concetto di ricchezza - estesa secondo Stiglitz, inclusiva secondo le Nazioni Unite - è sviluppato e documentato nei Rapporti UNU - UNEP "Inclusive Wealth Report. Measuring progress toward sustainability" pubblicati finora in due edizioni, 2012 e 2014.

La

pubblicazione inaugurale sulla ricchezza inclusiva (IWR 2012), rilasciato

congiuntamente da UNU-IHDP e UNEP, dava un quadro di riferimento e guida per

quanto è idealmente è necessario per costruire un rapporto completo sulla

ricchezza di un Paese. Le procedure raccomandate sono state messe alla prova

per valutare le variazioni della ricchezza pro-capite nel periodo 1990 -

2008 in 20 paesi rappresentativi di vari stadi di sviluppo. Per l'Europa era

compresa la Germania ma non l'Italia. Lo studio ha rivelato che i governi

nazionali e le agenzie internazionali dovrebbero andare al di là dei PIL

verdi, riclassificare certe classi di prodotti e servizi e aggiungerne altri

che sono attualmente mancanti. I dati su molti elementi appaiono

necessariamente solo in termini fisici, mentre molti altri elementi di

rilevanza (ecosistemi naturali diversi dalle foreste, per esempio)

continueranno ad essere mancanti anche in termini fisici. Le valutazione in

termini monetari mediante i prezzi ombra

(shadow prices) comportano

inevitabilmente approssimazioni, ma è essenziale per buona norma sapere dove

esse sono e quanto incidono.

La

pubblicazione inaugurale sulla ricchezza inclusiva (IWR 2012), rilasciato

congiuntamente da UNU-IHDP e UNEP, dava un quadro di riferimento e guida per

quanto è idealmente è necessario per costruire un rapporto completo sulla

ricchezza di un Paese. Le procedure raccomandate sono state messe alla prova

per valutare le variazioni della ricchezza pro-capite nel periodo 1990 -

2008 in 20 paesi rappresentativi di vari stadi di sviluppo. Per l'Europa era

compresa la Germania ma non l'Italia. Lo studio ha rivelato che i governi

nazionali e le agenzie internazionali dovrebbero andare al di là dei PIL

verdi, riclassificare certe classi di prodotti e servizi e aggiungerne altri

che sono attualmente mancanti. I dati su molti elementi appaiono

necessariamente solo in termini fisici, mentre molti altri elementi di

rilevanza (ecosistemi naturali diversi dalle foreste, per esempio)

continueranno ad essere mancanti anche in termini fisici. Le valutazione in

termini monetari mediante i prezzi ombra

(shadow prices) comportano

inevitabilmente approssimazioni, ma è essenziale per buona norma sapere dove

esse sono e quanto incidono.

La IWR 2012 offre una serie di conti

patrimoniali simili ai bi lanci

delle imprese private. La Ricchezza Inclusiva è il

valore sociale del capitale fisso di un'economia. Le attività comprendono

(i) Capitale costruito, infrastrutture (strade, edifici, macchine e

attrezzature), (ii) il capitale umano (competenze, educazione, la salute), e

(iii) il capitale naturale (risorse del sottosuolo, gli ecosistemi e

l'atmosfera). Gli altri beni durevoli come la conoscenza, le istituzioni, la

cultura, la religione, e più in generale, il capitale sociale, sono

stati per ora considerati solo come risorse abilitanti; ossia

attività che consentono la produzione e allocazione delle attività nelle

categorie (i) - (iii) e la cui efficacia si riflette nei prezzi ombra

delle attività in categorie (i) - (iii). Ad esempio, il prezzo ombra di

un'attrezzature agricola è basso in un paese tormentato da conflitti civili,

mentre è alto altrove.

lanci

delle imprese private. La Ricchezza Inclusiva è il

valore sociale del capitale fisso di un'economia. Le attività comprendono

(i) Capitale costruito, infrastrutture (strade, edifici, macchine e

attrezzature), (ii) il capitale umano (competenze, educazione, la salute), e

(iii) il capitale naturale (risorse del sottosuolo, gli ecosistemi e

l'atmosfera). Gli altri beni durevoli come la conoscenza, le istituzioni, la

cultura, la religione, e più in generale, il capitale sociale, sono

stati per ora considerati solo come risorse abilitanti; ossia

attività che consentono la produzione e allocazione delle attività nelle

categorie (i) - (iii) e la cui efficacia si riflette nei prezzi ombra

delle attività in categorie (i) - (iii). Ad esempio, il prezzo ombra di

un'attrezzature agricola è basso in un paese tormentato da conflitti civili,

mentre è alto altrove.

Il sistema dei conti nazionali (SNA), che sono ancora in fase di sviluppo dalle Nazioni Unite e dall'Eurostat non contengono molte delle aggiunte e delle riclassificazioni introdotte dall'IWR 2012. Trattandosi di un primo tentativo, le stime sono state effettuate principalmente con in mente il capitale naturale . Anche in tale categoria, l'attenzione era rivolta alle foreste, ai suoli, alle risorse del sottosuolo, e all'atmosfera come deposito per il carbonio. Le stime del capitale umano sono state limitate all'educazione, la cui misura ha una lunga storia in economia.

La pubblicazione dell'IWR 2014 estende la la precedente in tre modi:

-

la copertura è 140 paesi. Questa volta l'Italia c'è pur non avendo nessun relatore tra gli autori;

-

la base per le stime dell'educazione come bene capitale è l'approccio più sofisticato sviluppato dalla Harvard University;

-

la salute come forma essenziale del capitale umano riceve attenzione nel corpo principale del lavoro. Salute pone problemi di stima particolari e complessi, ai quali lo studio si dedica a fondo.

Segnaliamo al lettore in particolare il Capitolo 5: "Health capital", curato da Kenneth J. Arrow, Partha Dasgupta, e Kevin J. Mumford; ed il Capitolo 7: "Challenges to ecosystem service valuation for wealth accounting", di Edward Barbier, ormai il maggiore specialista sull'argomento.

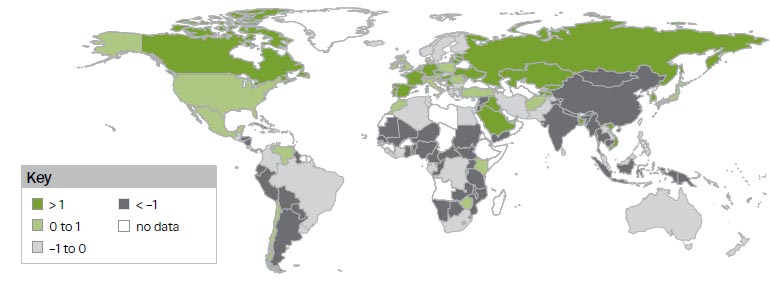

Figura 1 Variazioni dell'indice IWR nel periodo 1990 - 2010

Da Rio 1992 al Global Green New Deal e alla Green economy

Modernità industriale e globalizzazione sono gli ingredienti del modello di sviluppo degli anni novanta che entra in una crisi profonda e pericolosa proprio nel momento della sua massima espansione. Con la crisi del 2008 tramonta il mito della crescita economica senza regole che ha riempito il dibattito internazionale dopo la caduta del muro di Berlino. La crisi aggrava le contraddizione croniche di questo modello di sviluppo: l'insufficienza delle risorse naturali, la povertà crescente, l'iniquità distributiva, l'incapacità di assicurare la pace e la sicurezza agli uomini e di contrastare il degrado dell'ambiente. Si può ipotizzare una transizione verso una modernità di tipo nuovo, capace di contemperare il progresso umano con la natura in un quadro di equità e di sostenibilità.

Lo sviluppo sostenibile è un concetto che si sviluppa storicamente nell'alveo del pensiero ecologico ed ecosistemico.

La data di nascita di un pensiero ecosistemico sullo sviluppo viene comunemente

collegata alla pubblicazione de i

"Limiti allo sviluppo", in realtà limiti alla crescita (growth), (Rapporto del MIT al

Club di Roma; 1972). Il rapporto pone su basi sistemiche il problema dell'esaurimento delle risorse senza chiudere la porta allo

sviluppo

tecnologico.

Seguiranno le crisi petrolifere, Seveso, Bhopal, Chernobyl. La questione

ambientale diviene centrale nelle scelte di politica economica a livello

mondiale. Il governo dell'ambiente si costituisce le sue sedi istituzionali

autonome nei governi, in Europa ed alle Nazioni Unite e nelle Agenzie per la

protezione dell'ambiente. Il decennio di fine secolo è ricco di grande

fervore ed ottimismo, che segna profondamente il pensiero

ecologico. Si parte da Rio de Janeiro, Kyoto e l'Assemblea del Millennio

fino ai G8 e a Copenhagen. In questo arco di anni e di eventi si spegne

l'illusione che l'accrescimento generalizzato della ricchezza, il

progresso scientifico e la tecnologia avrebbero portato il pianeta

oltre i limiti del Rapporto del MIT.

tecnologico.

Seguiranno le crisi petrolifere, Seveso, Bhopal, Chernobyl. La questione

ambientale diviene centrale nelle scelte di politica economica a livello

mondiale. Il governo dell'ambiente si costituisce le sue sedi istituzionali

autonome nei governi, in Europa ed alle Nazioni Unite e nelle Agenzie per la

protezione dell'ambiente. Il decennio di fine secolo è ricco di grande

fervore ed ottimismo, che segna profondamente il pensiero

ecologico. Si parte da Rio de Janeiro, Kyoto e l'Assemblea del Millennio

fino ai G8 e a Copenhagen. In questo arco di anni e di eventi si spegne

l'illusione che l'accrescimento generalizzato della ricchezza, il

progresso scientifico e la tecnologia avrebbero portato il pianeta

oltre i limiti del Rapporto del MIT.

Una risposta adeguata a quel Rapporto non c'è in realtà ancora stata. Ci sono state critiche severe e manifestazioni di scetticismo che hanno convinto gli autori ad affinare questa loro prima analisi nelle pubblicazioni successive. Il lettore non può privarsi del "gusto" di osservare nelle elaborazioni del MIT del 1972 quelle stesse curve a campana che oggi sono diventate patrimonio comune con la teoria di Hubbert sul picco di produzione dei combustibili fossili. I modelli di crescita esponenziale del primo Rapporto erano forse grossolani, infatti le elaborazioni più recenti del MIT li hanno sostituiti con strumenti più sofisticati. Ma leggere nel vecchio rapporto una previsione per la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera all'anno 2000 pari a 365 ppmv contro i 369 ppmv misurati sperimentalmente non manca di dare emozioni particolari al lettore di oggi.

Il libro di E. Ronchi "Sviluppo capace di futuro" del 2000 è la prima sistemazione concettuale dello sviluppo sostenibile rapportata con molta concretezza, documenti, dati e riferimenti, alle vicende del governo delle politiche ambientali in Italia negli anni '90, molte delle quali vissute dall'autore in prima persona come Ministro dell'ambiente. Nello stesso anno della pubblicazione del libro viene fondato ISSI, Istituto Sviluppo Sostenibile Italia, per raccogliere e promuovere quei contenuti. L'Istituto pubblica nel 2002 il suo primo Rapporto 2002; "Un futuro sostenibile per l'Italia", nel quale presenta una valutazione quantitativa dello stato della sostenibilità in Italia ed una metodologia nuova per il calcolo di un indice unico di sostenibilità, ISSI, Indice dello Sviluppo Sostenibile in Italia basato sulla combinazione di trenta indicatori chiave cui vengono associati serie storiche, trend e target.

L'idea di una Seconda modernità nasce in ISSI con la pubblicazione del saggio di Ronchi "Ecologia come seconda modernità" e con il Convegno dell'aprile 2003, (> ascolta gli interventi ...) che rinnova la tradizione del pensiero ecologico collegandolo ad elaborazioni di matrice politico-sociale sulla "Società del rischio" ed al ruolo di una nuova scienza per la sostenibilità, tanto possibile quanto necessaria. In questa visione assume un ruolo di rilievo essenziale la questione della riflessività e dei beni comuni cui è dedicato un saggio di Carlo Donolo. Altri saggi ed articoli sono disponibili su questa materia nelle pagine collegate.

Richard Feynman, un grande fisico del secolo scorso, disse una volta: “Whoever says that he understands quantum theory, in all probability does not” Lo stesso vale per lo sviluppo sostenibile. Posto che un mondo sostenibile è piuttosto una fiction (Martens; 2006), il concetto di sviluppo sostenibile "... does not contemplate any statistical state of affairs or finite stocks, but rather emphasizes a positive evolution and positive lines of development. Sustainable development can, in fact, be described as the capacity of a society to move itself, in a certain time period, between satisfactory, adaptable and viable conditions”.

Il pensiero ecologico è un pensiero sistemico ma non è un pensiero unico. Ne fa parte il ragionamento in condizioni di incertezza ma nessuna evasione esoterica o millenaristica è consentita. Si tratta con ogni probabilità di una forma di pensiero debole, ma chi potrà rinunciare all'istanza di base della sostenibilità, non un teorema né una congettura, ma un'azione diversificata, complessa, sperimentale per trovare una via per la possibile sopravvivenza della specie umana, delle altre specie viventi e della natura sulla terra. La conoscenza delle dinamiche globali e locali del pianeta è insufficiente, quindi si pone la necessità di un nuovo tipo di scienza, non riduzionista, interdisciplinare, sistemica, precauzionale, capace di interiorizzare il rischio e l'incertezza e di creare le basi conoscitive per guidare l'azione pratica mentre le cose stanno accadendo ed i cambiamenti sono in atto. La conoscenza è una risorsa scarsa ma rinnovabile e capace di futuro, è una condizione indispensabile per la sostenibilità per lo sviluppo e per il progresso umano.

* * *

La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, convocata dalle Nazioni Unite, affermò solennemente i Principi dello sviluppo sostenibile ed approvò Agenda 21, la guida per l'attuazione dei principi enunciati nella Dichiarazione Politica. La Conferenza di Rio rimase in realtà del tutto interna all'ipotesi che la crescita dell'economia e della ricchezza globale avrebbe determinato un avanzamento generale per l'ambiente, la pace e lo sviluppo. A tal proposito fu deciso che sette parti su mille del reddito prodotto dai paesi più ricchi del Nord industrializzato sarebbero state destinate allo sviluppo dei paesi poveri del resto del mondo. Alla fine del secolo, otto anni dopo Rio, la Dichiarazione dell'Assemblea Generale del Millennio delle Nazioni Unite segna una data di svolta nella consapevolezza dei gravi problemi procurati dall'estendersi della povertà e del degrado ambientale. Caduta l'illusione della crescita benefica, i conti con i cambiamenti globali restano da fare, l'adozione dei Principi di Rio è ancora ai primi passi, come il Summit di Johannesburg ha stabilito dieci anni dopo Rio, in un clima profondamente mutato.

In Europa, in particolare nel versante nord dei paesi più ricchi, sta la forza viva del pensiero ecologista e della sostenibilità, ma le differenze da paese a paese sono davvero grandi. Il pensiero ecologista ha trovato una moderata udienza presso le istituzioni dell'Unione, Consiglio, Parlamento e Commissione, più convinta in quest ultima nel periodo compreso tra la pubblicazione del Libro Bianco di Jaques Delors nel 1993 e la Presidenza Prodi nella quale si iscrivono tre importanti processi, di Cardiff (1998), di Lisbona (2000) e di Goteborg (2001), che prendono il nome dalle città nelle quali si è riunito il Consiglio europeo.

E' di assoluto rilievo osservare che lo sviluppo sostenibile è inserito nei Trattati costitutivi dell'Unione Europea di Maastricht (1993), nel quale l'atto finale fa riferimento ad un curioso principio della "crescita sostenibile" e di Amsterdam (1997), che recita "... promuovere il progresso economico e sociale ... tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e ... del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori". "... promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile". Il Trattato prescrive che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie ... in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". Lo sviluppo sostenibile è pertanto un principio costituzionale per l'Europa, in anticipo rispetto a gran parte dei Paesi membri.

Nella tradizione europea, in particolare in alcuni paesi del nord ed in

Germania, si sono sviluppate importanti

esperienze di pianificazione ambientale e territoriale di cui sono

espressione i

"Green

Plan" della fine degli anni '80 del secolo scorso. Questi

stessi paesi oggi hanno una strumentazione

amministrative e scientifica per il governo dello sviluppo, dell'ambiente e

della sostenibilità di livello superiore alla stessa

Commissione Europea. La tradizione comunitaria di una forte ed autorevole

direzione per gli affari ambientali, si è costituita quindi con il solido

riferimento ad alcune realtà nazionali. La competenza dello sviluppo sostenibile

è stata a lungo appannaggio della

DG

Ambiente della Commissione. Nel 1993, poco

dopo Rio, fu prodotto il V Piano d'Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile (V EAP) , sotto la duplice influenza dei

Green Plan e del modello PSR

dell'OECD (1991), ma piuttosto poco coerente al coevo approccio allo

sviluppo sostenibile di Rio con Agenda 21. Nello stesso anno, con lo stesso

stile, anche l'Italia produsse un analogo piano, che, privo di risorse

gestionali e finanziarie, finì per avere una eco prevalentemente

nella cultura ecologista piuttosto che nelle amministrazioni.

, sotto la duplice influenza dei

Green Plan e del modello PSR

dell'OECD (1991), ma piuttosto poco coerente al coevo approccio allo

sviluppo sostenibile di Rio con Agenda 21. Nello stesso anno, con lo stesso

stile, anche l'Italia produsse un analogo piano, che, privo di risorse

gestionali e finanziarie, finì per avere una eco prevalentemente

nella cultura ecologista piuttosto che nelle amministrazioni.

Economia

e società sono "fattori di pressione

sull'ambiente" secondo il modello PSR, un modello concettuale che ha avuto successo. Questa visione fu causa involontaria di una sorta di

"invasione di campo" da parte delle autorità ambientali in settori di

competenza diversa, sociale ed economica. Il Processo di Cardiff nel

1999 ristabilì con il "Principio di

integrazione dell'ambiente in tutte le politiche dell'Unione", che

il fattore ambientale è responsabilità diretta di ogni settore e che lo sviluppo

sostenibile è materia coordinata dalla Presidenza. Accade così che i

processi base di Cardiff, integrazione delle politiche ambientali e di

Lisbona, Europa dell'innovaz ione e della conoscenza, si saldino a Goteborg

nel 2001 in un unico programma strutturale per lo sviluppo, l'occupazione e

l'ambiente in Europa (EU SDS). Il Consiglio ha prodotto nel giugno del 2006

un importante

documento

di valutazione dell'implementazione di tale strategia.

ione e della conoscenza, si saldino a Goteborg

nel 2001 in un unico programma strutturale per lo sviluppo, l'occupazione e

l'ambiente in Europa (EU SDS). Il Consiglio ha prodotto nel giugno del 2006

un importante

documento

di valutazione dell'implementazione di tale strategia.

La pianificazione dello sviluppo sostenibile in Italia è appannaggio del CIPE che la legge ha dotato di strutture amministrative dedicate. Per iniziativa del Ministro dell'Ambiente E. Ronchi è stata messa a punto la sezione ambientale del Piano Nazionale per lo Sviluppo sostenibile adottata con la delibera CIPE 57/02 del 2 agosto 2002, vigilia del Summit di Johannesburg. La genesi del Piano, denominato "Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", ha per la prima volta compreso un Forum nazionale di consultazione di tutte le categorie, le parti sociali e le associazioni ambientaliste. Una buona discussione del Piano, dei contenuti e delle prospettive si trova nel saggio di F. La Camera, "Sviluppo sostenibile. Origini, teoria e pratica", pubblicato dagli Editori Riuniti.

Comitato Scientifico della

Fondazione per lo Sviluppo sostenibile

Via dei Laghi 12, 00198 Roma

![]() Tel.:

+39 06 8414815

Tel.:

+39 06 8414815

www.fondazionesvilupposostenibile.org

Coordinatore: Toni Federico (email:federico@susdef.it)

Storia e tendenze dello sviluppo sostenibile La Green economy Clima Energia Trasporti Territorio